漫步在如今的上海外滩,人们欣赏着中外交融的万国建筑群,一百多年前外商银行几乎独踞外滩的历史记忆渐趋模糊。1845年起,西方国家开始在中国内地设立银行机构。在此后的五十年间,外商银行不断扩大在华势力,取得对通商口岸金融市场的控制,与中国传统的票号、钱庄构成“三足鼎立”的金融市场格局。彼时的“外滩银行”成为在华外商银行的代名词。

19世纪中叶的上海外滩

直至1897年,在今天外滩6号的位置,书有“中国通商银行”的旗帜在一栋维多利亚风格的三层哥特式建筑楼顶上升起。外滩,乃至中国,自此有了中国人的银行。在创立后的三十年里,这家银行也是上海外滩唯一的中资银行。

中国通商银行的创办者——盛宣怀,是近代洋务派实业家的代表,先后在轮船招商局、电报局、上海机器织布局等洋务企业中起过重要作用。1896年,他被任命为全国督办铁路事务大臣,距洋务派最初提议创立银行已经过去二十多年。然而此时,面对日益深刻的财政危机,清廷中央有了“自改革”的诉求,在经济领域开启新的政策与实践。中国人创办新式银行的时机已经到来。

甲午战败的冲击与中国新式银行的筹建

前人研究指出,中国通商银行的创设推动了我国资本主义经济的发展。(汪敬虞,1988;张国辉,2003;谢俊美,2018)在这家银行的资金筹集、章程设计和组织建设等方面,盛宣怀发挥了最核心的具体作用。值得注意的是,这家银行本质上“由清政府筹划、设立”(杜恂诚,2002),创立过程体现出自上而下的官方决策。

甲午战败以后,军费与战争赔款转化成约合库平银1亿两的俄法借款、1600万镑英德借款和1600万镑英德续借款等巨额外债,使清朝财政几乎入不敷出。同时,汇丰、德华等外商银行在外债事务中的专业能力,亦令清廷印象深刻。相比之下,晚清政权缺少专业的经济管理职能,也无法满足经济发展对制度的需求。不少清廷官员已经感受到中国与列强在经济能力上的巨大差距。

1895年4月,李鸿章被迫签订了中日《马关条约》,尚未能到想一年后踏上曼哈顿、乘坐纽约高楼电梯的情景。同年,光绪帝的老师、军机大臣兼户部尚书翁同龢写信给正在洽谈外债的户部侍郎张荫桓:“中国若能自强,则语言文字尚是末节;若不能立,虽约剂(指外债合同)无弊,而波澜横生矣。”

从翁氏的日记来看,中国通商银行的设立与户部的支持密不可分。1896年,翁同龢两次仔细批读了容闳的银行方案,亲自与之相谈。此后经与多人商议,并为“银行商办一事”约谈盛宣怀。1896年11月12日,翁同龢入朝向光绪帝请旨由盛宣怀召集银行商股一事,获示“准行”。熟稔洋务的盛宣怀被委以兴办银行之责,须向清廷汇报与呈请筹办事宜。翁氏门生黄思永同时上奏“创兴铁路银行宜资群策群力”,光绪帝令总署与户部议奏。

皇帝的支持是盛宣怀创办银行的通行证。1895年,光绪帝下旨各衙门、各省就财政筹款“各陈所见”。未及定论,光绪以上谕列举十四条措施,“以筹饷练兵为急务,以恤商惠工为本源”,整顿旧制,创立“新政”。在时人看来,一时间“两宫维新颇锐”。

面对部分官员对筹设银行的质疑,光绪帝要求王文韶、张之洞、盛宣怀等人“悉心核议”、“计出万全”,同时强调“平心而论,银行之设固属富强要图”。光绪还将相关奏折和谕旨呈交慈禧太后阅览。张元济在戊戌变法期间上摺:“(甲午以后)计臣日日言理财,凡商务银行铁路矿务等事,莫不一一举行”。

盛宣怀也极力争取张之洞、王文韶、荣禄等重臣对银行方案的支持。经反复讨论,清廷中央逐渐明确了“国家银行”可作为户部疏通财政的“府库”,而商办银行则能从洋商手中收回“利权”。直隶总督兼北洋大臣王文韶等会奏拟请“官为扶持保护”,光绪帝随即下转户部。1897年4月18日,总理衙门全体大臣联名密函盛宣怀“即请详细斟酌开办,慎始图终。”户部和总理各国事务衙门先后催促盛宣怀开办上海与北京两地银行。5月27日,中国通商银行在上海成立。

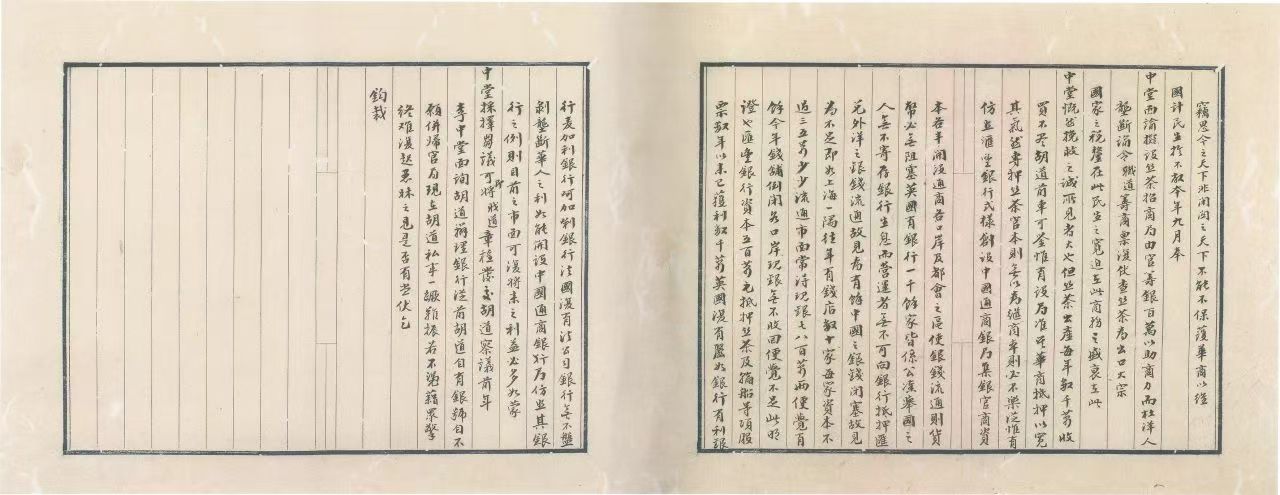

上图藏 盛宣怀上李鸿章拟设通商银局节略及《通商银局章程》光绪二十三年(1897)(图片来自“实业兴邦 兴学强国——纪念盛宣怀诞辰180周年档案文献展”)

“官督商办”模式下的“亦中亦西”

作为一家效仿“汇丰”而建的银行,中国通商银行保持了“官督商办”的特点:在权责方面,民间投资者拥有企业产权和具体业务的经营权,而企业建立的基本制度、经营方针等须先经官方同意(往往是皇帝授权的某位官员);在经营方面,官方保护并支持企业发展,企业从余利中向政府上缴“报效”。李鸿章将此模式概括为:“由官总其大纲,察其利病,而听该商董等自立条议,悦服众商”,“所有盈亏,全归商认,于官无涉”。

早先的官督商办企业多借官款,用作企业的股本或流动资金。官款的性质界定往往模糊,利用效果也不理想,最后多是勉强归缴。1897年,户部最初计划“先开官银行为各省提倡”,后改为先试行商办。最终,清廷决定不再入股银行,并明确“商办银行”有别于“国家银行”:“与官府通往来,而盈余折蚀皆按商股均派,官不过问。其利与害,皆商任之也。”

中国通商银行开办以后,清廷无意介入银行的经营。盛宣怀掌握了银行管理的最高决策权,确立了“权归总董,利归股商”的治理结构。以至于户部数年后复议国家银行时,表示“未能遥度”银行开办成效,要求盛宣怀“切实复奏”。

在股份构成方面,银行全由民间资本构成,额定资本500万两,1898年先实收250万两。在最初的股份来源中,盛宣怀个人就占有32.7%的股份,而其经营的轮船招商局、电报局占有了40%以上的银行股份。其他较大股东享有对应的收益权,但未必有资格成为(或派出)银行总董。

在管理与经营方面,盛宣怀选定了九位银行总董,多为商界人士:“须揽存各省关官款,必须有胆有识,能长川驻行”。盛宣怀自己未曾名列总董,而是凌驾于总董之上。盛氏之“权”兼有清廷特许的“兴办”之权与银行经营的最高决策权,商董之权是对具体经营进行“公议”“公举”之权。

以上述权利结构为前提,盛宣怀能够“用人办事,以汇丰为准”,建立起一些系列新的管理制度,比如华、洋大班(即经理)、华、洋双账房、西式的存放款制度和发钞准备金(检查)等银行制度。正是由于清廷将该银行区别于“官办”,银行发展得以借鉴外国银行的先进之处。

不可否认,作为实际控制人的盛宣怀,通过个人影响与官场活动,努力拓展银行对公业务,并要求各地“分董”重视“官商联络”。所形成的银行业务,就本质而言,仍多属于市场行为。以存款为例,经户部奏准,江海关将原存外商汇丰、德华、麦加利银行及源通官银号的100万两规银,改存于中国通商银行,五厘起息,存放六年为限,按年付息;限满后分为五年归本,利息递减。银行则照约定支付利息,并于1903年至1907年间分5次归还了本金。清廷在对本国银行予以支持的同时,双方遵循基本的市场规则,有别于政府干预。

政府特许与早期银行实践的意义

清廷创设新式银行的初衷,在于便利财赋的流通,亦为避免本国经济利权受到外国资本进一步的侵占。事实上,在中国通商银行多方争取官款业务的同时,清廷乐见本国银行发挥正面的作用。几乎在银行成立同时,清廷便特许银行发行钞票、代理财政汇款。这两项后来成为不少华资商业银行的基本业务,中国通商银行则是先行者。

盛宣怀十分重视银行的货币发行,制定了各分支行的发钞计划。中国通商银行的《大概章程》明确规定:“奏明准照汇丰印用银两、银元各票,凡各五种,计银一百两、五十两、十两、五两、一两;银元亦如之。京都、上海两行准先出票,照汇丰所出香港、上海票式办法,各照各处市面通用平色,如沪票至京行取用,京票至沪取用,亦悉照汇丰折算办法办理。其出票银数,总不逾实存银两之数。”

这是中国银行业信用货币及其发行制度的开端。银行钞票在正反两面分别使用了中、英文的说明,体现银行对“认票不认人”的一般信用兑现。银行纸币的跨区域使用,仍需按当地习用的白银记账单位折兑;但是在形式上,不同地区已经可以使用同一家信用主体发行的统一制式的钞票。票面上“The Imperial Bank of China”的译名,则巧妙地暗示清廷似乎对银行作了信用背书。

更重要的是,银行建立起严格的“三分之一”准备金制度,各分行的总结清账以及用钞数目、所存现金数目必须对总行负责。不仅清廷可以派官员例行检查,盛宣怀还拒绝驻行董事自行请人查账,而是亲自选人复查一切账目。直至清朝灭亡,中国通商银行是发钞量最大的本国商办银行,其钞票长期受到外商的认可。此外,一些商业机构信任并领用该行在上海流通的钞票。这些都映射出银行机构统一货币管理的能力。

清廷授予中国通商银行的另一项特许,是由商办银行代理财政事宜。银行《大略章程》即提出发行国债、汇兑“京外拨解”与经营“公中备用之款”等项。1897年,银行商董还提议仿效西方国家印发债券、筹集国债。对于盛宣怀的诉求,户部谨慎表示要与各省关商议。光绪帝则果断谕令全国“凡有通商银行之处,汇兑官款协饷,如查明汇费轻减,即酌交通商银行妥慎承办,以重商务”。

一个重要的契机来自于1899年芦汉铁路“华股难招,洋债难还”。户部为续筹铁路建设用款,划拨各省白银300万两。此时的盛宣怀负责督办铁路事务,并在上海开办“中国铁路总公司”,即由中国通商银行代为吸纳各省拨解。其中,黑龙江、库伦、福建等地的缴款开始由中国通商银行的当地分行汇至上海总行。于是,银行掌握了相当官方汇款,并顺利介入由票号长期承揽的官汇业务。

余论

回顾整个近代,中国通商银行远未能成为盛宣怀所计划的“宏伟工商帝国的基石”(程麟荪,2007)。然而,银行的创立是中国金融史的标志性事件,既体现了资本主义在晚清中国的发展与影响,也是清代末期“自改革”的一个结果。迫于管理体制的落后与维系统治的需要,清政权从原有“普天之下,莫非王土”的经济体制中划分权利,从“特许”走向一般,发展出新的经济部门。

作为第一家本土银行,中国通商银行的业务经营未受到清廷干扰。晚清统治阶层不仅对相关经济权利的主观认识日益清晰,还逐渐意识到银行在货币发行与国家财政中可能发挥的作用。在戊戌维新时期,地方和中央户部的官员先后提出开设国家银行,由银行经手、偿还国内借款,“不归地方官吏”。至庚子事变以后,清廷再度筹议新政,走上了设立国家银行以管理财政与币制的道路。

上述变化发生在专制社会,自然拔出萝卜,也带出泥。其中之一便是被授予重要特权的中国通商银行,由筹办人盛宣怀及其关联企业、商人占据多数产权,王文韶及李鸿章之子李经迈均先后预订股份,成为官僚金融资本的开端。张之洞评价中国通商银行“不官不商,亦官亦商”,并非不了解银行事权与利权的划分,而是出于对盛宣怀身兼官督铁路与商办银行两项权力的担忧,有理有据。类似源自专制体制与权力文化的问题,也将困扰整个近代中国银行业的发展。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号