【编者按】

1978年,法国著名艺术电影导演、新浪潮的奠基者让-吕克·戈达尔在蒙特利尔康考迪亚大学的电影艺术学院进行了一系列每次一小时的讲座。这十四次讲座是戈达尔计划中的电影影像史的一部分,为其后来拍摄的《电影史》奠定了基础。经过转写与整理,戈达尔的演讲内容与当时的现场讨论于1980年以法语出版。在这一系列讲座中,戈达尔为学生放映了他自己自20世纪60年代以来拍摄的著名影片,以及对他的作品影响最大的一些电影。通过一种“公开的自我分析”,戈达尔对他的个人和职业关系、工作方法、艺术观念、政治立场乃至人生哲学进行了丰富的阐述。《电影的七段航程:戈达尔论电影》即收录了这些深入影史现场的演讲,本文摘自该书,澎湃新闻经明室Lucida授权发布。

我准备自己来创作一部影视史,我姑且称之为《电影史不为人知的面貌》。为了做好这项工作,首先我觉得有必要看几部影片,本应该在亨利·朗格卢瓦生前就和他一起这么做,但我发现这在巴黎太困难了。不过,在这里倒很容易看到一些影片,只消向洛塞克要一卷影片拷贝,他总有办法弄到,天知道他是怎么办到的。

我心中理想的电影史不仅要以时间顺序来叙述,还要用点考古学或生物学的眼光去阐释。我想试着说明变化是如何发生的,就如阐述绘画史一样,说明透视是如何产生的,或油画是在何时发明的,等等。由此可见,电影也不是随便拍的。电影是由一群生活在社会中的男男女女构成的,他们将自己在特定时间的行为表现拍摄下来,或以某种方式表达他们的内心感受。当然,会有地质学意义上的地层、文化地形的变迁,这么做需要具备分析和洞察的能力,后者不一定要很强,但至少要适度。只是我还不具备这些,而我发现自己已迈入知命之年,生命的重要部分已经结束了,大概还可再活个三十年吧。我终于要用到生命中的利息部分,也就是说把前五十年当作老本,今天可是到了我领利息的时候了。我最关心的就是回顾我做过的事,特别是我以前拍的一些电影,我想借此机会重看自己过去的作品。

我想假如我要做这件事,应该比别人容易些。一个从未拍过电影的人想回顾他的一生或家庭往事确实很难。假如他拍过一些照片的话,或许可以借着照片重温旧梦,但是他不可能有全部的生活照。除此之外,假如他曾在生产一线工作,或在通用汽车公司或保险公司上班,我想他的职业生活也不会留下丝毫痕迹。他或许会拍一些子女的照片,但在工作时拍很多照片大概就难喽,声音记录就更不用谈了。

由此看来,我发觉对别人而言,回顾过去这种事不过是一个幻想。但由于我是拍电影的,起码我还可以重看这些影片,拍电影就是把一系列照片串联起来。因为工作上的便利,我大可从过去出发,回顾一下自己,扮演一次自己的精神分析师,也给自己在电影艺术中做个定位。我发现做电影史应该是最容易的事,但电影史本身完全难以观看。我们可以看一部电影,然后再加以讨论,这也是我们目前正在做的事;但光这么做也太单薄了,应该下点别的功夫补充才行,只是我们没法立刻开始做。

我和洛塞克来这里就是打算做一些研究,我想研究几个重要的电影主题,蒙太奇即其中之一。有很多人不知道这是什么东西,蒙太奇在电影里可造成相当震撼的效果,所以应该掩藏得不露痕迹才行。所谓蒙太奇就是把一些东西接合在一起,产生一种相互关系,同时还要让观众能够清楚了解这些东西。举个例子来说,一个戴绿帽的男子只要没碰到他老婆跟另外那个男人在一起,他就什么也没看到;也就是说,假如没有他和他老婆的合照,或是他老婆与其他男人的合照,就无法看出这个男人的老婆红杏出墙了。这一简单的接合就是我所谓的蒙太奇,这就是影像配合声音或声音配合影像后产生的神奇力量。我认为蒙太奇内部的“地质”和“地形”都包含在电影史中,且是看不见的,也不该将它显现出来。我打算将下半生或之后所有做电影工作的时间花在这上面,试着去找出电影中蒙太奇的痕迹,首先亲眼看看别人的作品,再看看自己的电影在哪里运用了它。

在研究和观看格里菲斯、爱森斯坦或茂瑙等知名导演的作品之前,我们发现很难借助一些现有的具体方式,例如放映影片、慢速放映、在特定时间内看看格里菲斯或其他导演的摄影机如何去接近演员,或如何以比较系统的方式操控,甚至发明一个特写镜头,看看他们如何像作家在某些时候创造出某种特殊语法那样,把特写镜头用作修辞手段。若想达到上述目标,首先就要拿一部格里菲斯的影片,好好花时间去仔细观赏,找出片中你觉得发生了一些事情的时刻。譬如,你发现在某些时刻发生的事情与后来——比如在俄国,假设我们拿爱森斯坦来做对比——出现的继承者、表亲或补充物相似但又有些不同,那么我们就要拿一部爱森斯坦的作品,好好花时间找出这个特殊时刻,再将两部片子同时放映进行对照,看看其中是不是真的有些东西,而且必须与别人一起观看才行,不能光靠自己一个人埋头苦干。假如看不出其中有任何东西的话,就再继续找其他的时刻,这就像科学家在实验室工作,只是这个实验室并不实际存在罢了。只有在制药领域、一些医学领域或少数大学里才有具体的研究场所,但这些机构常常与军事系统息息相关。在那里会有人做点研究,并有充足的器材供研究之用。可是在电影这一领域,什么都没有。假如有人想做电影研究的话,就会……

我有自己做事的方法和构想,可惜缺乏手段。我本计划在朗格卢瓦去世前与他一起动手做的,他会给予我确切的指点——因为他记忆力惊人且熟谙电影史——并对我说:“你应该在某某时期的某某电影中去找寻某某东西。”然后,我们向洛塞克要影片拷贝,再找个地方仔细观看研讨一番。没想到突然间一切都泡汤了。电影还是要展示,不过不必放映整部片子,否则势必有人会说:“啊!你还记得吗?我们四十五分钟前看过……”这样做并无多大意思,比较有意思的是看一个片段,然后再与另一个特写镜头放在一起看。今天我还不敢第一次尝试这样做。应该先给你们看一段《堕落天使》,再看一段《精疲力尽》,这么做也许会更有意思,但我不太熟悉影片,所以不敢这么做。这样做是有点武断,但仅仅小试一下可能会很有趣,这么说是因为看了二十分钟后或许会发现没什么好比较的。到了那时就可停止,然后再上去找另一部影片。但是也许要花上十分钟才能找到另一部,如果上面没有的话,甚至要花上一两天时间呢。

事实上,如果你想做电影史的话,它就像一片完全未知的地形,埋藏在某个不为人知的角落;但这应该是一件轻而易举的事,因为它只是由一些影像组合而成,和相册一样。问题是有了这本相册,却苦无翻阅它的方式。如果需要的话,放映设备就在上面的房间里,而分析胶片放映机却在别处……

所以我们没法开始工作。这就是为什么我们只好暂时放弃,或许明年再做。但是到了明年就意味着我们需要靠自己在这里弄些设备——设备的事不能指望大学资助,只能靠我们自己了。我们自己弄来并组装好设备,只能给两三人使用,二十几个人是不够用的。于是我们又得回到欧洲,而在那里我又无法弄到相关影片。

这一切真是困难重重。后来我认为最重要的就是重看电影,利用与蒙特利尔电影艺术学院的协议,看看是否有人对此计划感兴趣。在他们面前大谈电影不会令我感到难堪,这有点类似于对我自己或是我的工作做一种精神分析。在人们面前,与他们一起观看……不是我自己的过去,而是我这二十年来的电影作品。试着以另外一种稍微不同的方式,也就是较为笨拙但系统的方式去看,每次一部我的电影。同时抓住这次机会重看——也可能我之前从未看过,或由于间隔时间太久而遗忘了——在我的记忆中我自己的片子参照的那类电影。就这样从头开始。今天呢,我刚才先去喝了杯咖啡,我个人觉得有点像是第一次去看精神分析师,或是去找工作,与雇主面谈……我感觉有点尴尬,不想一次看太多片子。我想重看一次《堕落天使》,由于是在没有心理准备的情况下重看这部片子,我有点害怕看超过半个小时。刚才我去瞄了一眼片子,心想:这就是二十、二十五年前我那么喜欢的电影,是我想要模仿的电影吗?重看这部电影有点像在浏览一本家庭相册,我觉得有点不好意思,尤其是在其他人面前。这就有点像一个人在重看家庭相册时,突然发现自己居然也是这个家庭的一分子一样。我以前一直没发现这一点。此刻,我好像置身于这两部片子之外,像个局外人似的。不过,这也正是我想做到的。

下面几次的讲座会比较系统一些。从明天开始,我会照预定的时间表完成这项工作,目前已排至十二月,此后会比较规律地进行。嗯,我想我会在大家面前做好这项工作,研究一下电影史上发生过的重要事件。

因此,我希望你们多提些问题。我会从头开始指出这些事情发生在何处,这是我唯一可以做的。我们每次都会放映两部片子做比较,明天上午先放映我的第二部作品,片名叫《小兵》,以阿尔及利亚战争期间的法国为背景。我选的另外一部片子是弗里茨·朗离开德国前拍摄的最后几部德语片之一,与那个时期没有系统的联系,但今天——我想我当时没有特别想到过它。这也是一部带有强烈个人主义色彩的电影。所以,这里面或许有一种关联。我从今天的自己出发,选择了将《M就是凶手》和《小兵》两部片子一起放映,并对自己说:“这两部电影之间是否存在某些联系,能让今天的我看出些东西?”

《堕落天使》与《精疲力尽》之间的关系与前面所说的有很大的不同。在我拍《精疲力尽》之前,已经有了所谓的美国“黑色电影”,而在法国,伽利玛出版社的“黑色系列”小说潮流方兴未艾。早在《电影手册》创刊之前,巴赞、多尼奥尔—瓦尔克洛兹和其他一些人就已经创立了一个叫“49镜头”的电影俱乐部,当时此俱乐部专门放映美国“黑色电影”,如《吉尔达》和其他同类型电影。我之所以选《堕落天使》,是因为洛塞克手上就有这部片子。本来我想让他拿另一部也是达纳·安德鲁斯主演的电影,我记得叫《铁牛金刚》。我还记得,当我拍《精疲力尽》时,以为自己是在拍此类黑色电影,后来看片子时才发觉完全是另外一回事。今天我会自问,这些电影是什么?我的电影又是什么?

这些黑色电影深受当代影迷欢迎,甚至有人称之为“作者电影”。有人说:“这些人是一批伟大的电影工作者,他们都是创作者、艺术家。”但是在当时,他们并未受到如此礼遇。我想,今天我看事情的方式稍有不同,不过正是这一观念连接着这两部片子。

我仍记得当时我们这些人都是影迷,偶尔喜欢谈起自己的朋友,并在墙上张贴他们的电影海报。我记得我在墙上贴了一张奥尔德里奇拍的、副标题为“危险地活到尽头”的电影的海报,原因很简单,因为当时的很多电影都取法于奥尔德里奇的作品。

所以,当时的情况是我扮演的角色……我跟自己说:嘿,我故意要拍一些不受欢迎的东西,比方说告密者,他们通常受人蔑视。好吧,我就是故意要把事情搞复杂,或许是喜欢矛盾的天性使然吧,或者……因为这是我自己的电影,我故意要这么做,想叫大家提出一些无法回答的问题。

后来我就采纳了这样的原则:告密者告密,保管者保管,情侣们谈恋爱,就是这样,没有其他意图。我在重看《堕落天使》时发现,此片最有意思的地方莫过于此种吸引力了。今天,看过这部片子后,让我觉得有意思的就是侦探电影(假如我们一两年后能讨论到它的话,它会成为电影史的一个章节)。我们都活在某种或多或少经过构建的治安系统中,尽管如此,我们却可以说侦探电影和其组成元素已经消失殆尽。几乎可以说已经没有地道的侦探电影存在了。另一方面,由于全球电视频道一天中会放上三四部此类片子,所以我们也可以说侦探电影已变成批量生产的产品了。《洋场私探》之类可以说是达纳·安德鲁斯的直系孙辈。一般而言,大家都怕警察,假如这里突然闯进来一个警察,就算他没做什么特别坏的事,大家仍会觉得他是个外人。这么说来,侦探电影应该不会讨人喜欢才对,因为此类电影突出或叙述一些不受欢迎的人物的故事——与这些人喝咖啡,一开始会令人觉得局促不安。我是说,假如有一个警察在街上问你:“过来和我喝杯咖啡好吗?”这时你对他一定会比对任何人都更警惕,反正就是这样子,也不知道是什么原因。然而,侦探电影或侦探连续剧都非常受欢迎,且是商业上最成功的,可以说已成了一些人谋生的必要手段……即使说不上是成功的必要手段,但至少也算主要因素。

有一位名叫热贝的漫画家,曾经画过一部以警察为主角的漫画,这部漫画的内容正好可以解释上述矛盾现象:警察和私家侦探代表着最大程度的自由,特别是对西方人而言(对女人而言我可不知道)。警察是一个整天无所事事的家伙,有事没事就去咖啡馆喝上一杯,开辆警车,嘴上叼根香烟,可以走到别人面前盘问他们一大堆问题,看不顺眼时还可以叫别人滚开点……换句话说,警察代表有点愚蠢的自由,即“为所欲为”的自由。警察成天双手插在口袋里,衣服总是光鲜亮丽的,因此他不是动手做事的工人,不过他也不是知识分子。总之,他是自由人,是西方人梦想中的自由的化身:可以为所欲为,有时到加拉加斯办案,看看漂亮妞儿,有时到满是烟雾和音乐的咖啡馆晃晃,或到处去旅行,等等。这些都是他特别受欢迎的原因。当我重新看这两部片子时,我最终无意识地想到这一点,而这两部片子本来毫无关联。这些侦探电影吸引我的地方正是警察这个角色,居然要等到二十年后看了热贝的漫画我才恍然大悟。事实上,贝尔蒙多和达纳·安德鲁斯扮演的角色有点类似,我想这些人在当时都代表某种自由理想,也就是在不受干扰的情况下为所欲为。实际上是几乎什么事也不做,因为我们处处都受到限制,看不清左右我们一切的整体结构。而别人对我的批评针对的正是这种纯属个人主义层面上的东西,指责我是一个无道德观的人,因为我的态度一向就是既不赞成也不反对,脑中闪过什么就做什么。或者指责这种“无政府主义”自由观,但这里说的“无政府主义”并不具政治内涵。

我想侦探片就是靠这一点吸引我们,这也是侦探小说能够博取大家喜爱的原因,今日此类小说已变得相当粗俗淫秽,但其中还一直保留着此种自由色彩。其实,说穿了这不过是一种坏孩子的虚假自由罢了,而法律居然与他站在一边。或许我们也可以这么说吧,这是一种有法律撑腰的坏孩子,占据着一切优势。

我想这就是这两部片子的共通点,也是我喜欢美国黑色电影的原因。美国黑色电影来自欧洲,因为此类电影的发明者就是流亡至美国的欧洲电影工作者,特别是德国人:普雷明格是维也纳人,朗是德国人。他们这群人发明了警匪片,并将侦探片发扬光大。

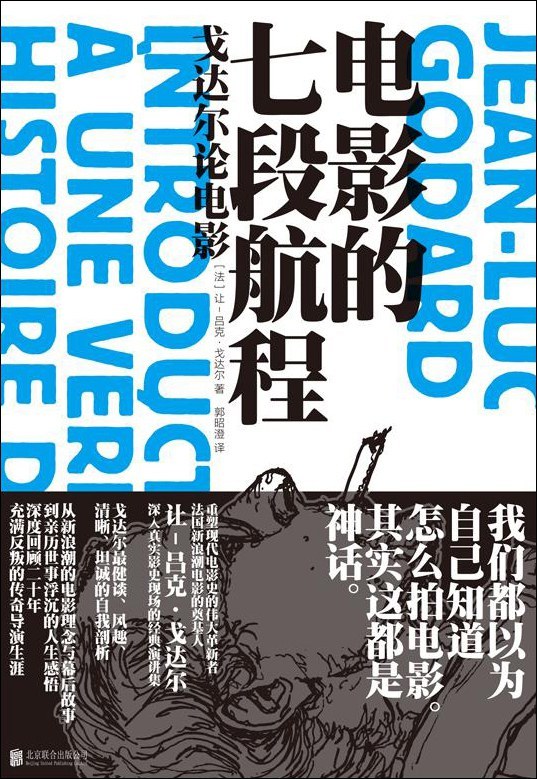

《电影的七段航程:戈达尔论电影》,[法]让-吕克·戈达尔著,郭昭澄译,明室Lucida|北京联合出版公司2025年3月。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号