英格兰的夏日,伦敦园艺博物馆呈现了首个探讨布鲁姆斯伯里团体(Bloomsbury Group,1904年至“二战”期间,以英国伦敦布卢姆茨伯里地区为活动中心的文人团体)花园的展览——“园艺波西米亚:布鲁姆斯伯里女性与户外”。

展览聚焦四位非凡女性及她们的花园,作家弗吉尼亚·伍尔夫(Virginia Woolf)与她蒙克之屋(Monk's House)的花园;她的姐姐、后印象派画家瓦妮莎·贝尔(Vanessa Bell)的花园和工作室位于附近的查尔斯顿;艺术赞助人和摄影师奥托琳·莫雷尔(Ottoline Morrell)主理着加尔辛顿庄园;以及园艺师兼作家薇塔·萨克维尔-韦斯特(Vita Sackville-West)和她在锡辛赫斯特城堡的花园。

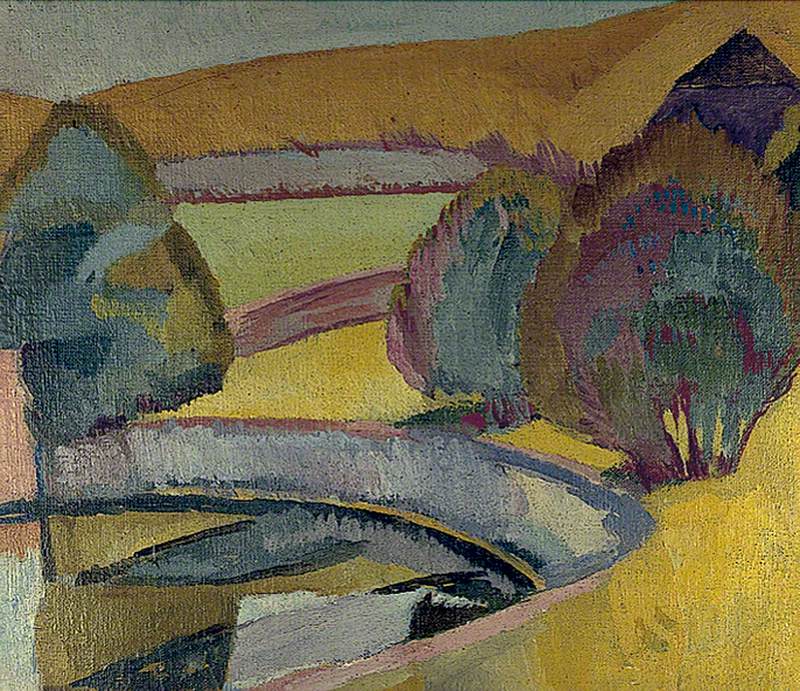

罗杰·弗莱,《花园里的夏天》,1911年

“我曾多少次倚靠着窗外,凝视着那穿过大门的月光……我会悄悄下楼,打开老旧的院门,走出去,像一个幽灵般漫步在寂静的世界里,观看沐浴在更为明亮白光中的白色花朵。”这段奥托琳·莫雷尔(Ottoline Morrell)描绘加辛顿庄园的文字,在“园艺波西米亚”中找到了视觉对应。

1923年,一位名叫玛丽安·斯托尔(Marian Stoll)的访客制作了一幅刺绣,描绘了红发的莫雷尔站在月光下意大利风格的花园中,一切是那么的安静,前景池塘上的几道涟漪是画面中唯一的动态痕迹。这个梦幻般的画面呼应了弗吉尼亚·伍尔夫几年前与朋友们来访时留下的印象:“你变得几乎太神秘了,让人难以置信。”她在写给莫雷尔的信中说道, “我只能捕捉到你和花园的些许片段,并让你在我的脑海里萦绕。”对于斯托尔和伍尔夫,以及其他人来说,莫雷尔的魅力与她在加辛顿创造的戏剧性花园息息相关。

1935年,安吉莉卡·加内特、瓦妮莎·贝尔、克莱夫·贝尔、弗吉尼亚·伍尔夫等摄于蒙克之屋。

莫雷尔也将加辛顿庄园形容为社交聚会的“剧院”,在第一次世界大战期间,她把家园变成了农场,为出于良心拒服兵役者和和平主义者提供工作机会(也有人装病,甚至连砍柴都不愿意)。许多来访的艺术家和作家们在这座房子和意大利式花园的启发下创作了诗歌、绘画和故事,其中包括多拉·卡林顿(Dora Carrington)、马克·格特勒(Mark Gertler)和约翰·纳什(John Nash),他们的作品在展览中展出,马克·格特勒的《加辛顿的池塘》(the Pond at Garsington,1916年)和《旋转木马》(Merry-Go-Round,1916年)是其中杰出作品。

马克·格特勒,《加辛顿的池塘》,1916年

在更广泛意义上,在这场小而引人入胜的展览中,莫雷尔与弗吉尼亚·伍尔夫、瓦妮莎·贝尔、维塔·萨克维尔-韦斯特一道,提供了对“室内的她”这一概念的回应。当然,这些女性并不是被束缚在厨房的那类人;但正如展览所展示的那样,她们与外部世界的关系是她们创造性自由和身份的重要组成部分,甚至可以说是不可或缺的部分。

1892年,瓦妮莎·贝尔(左)和弗吉尼亚·伍尔夫与杰克·希尔斯等在一起。

与这个充满社交氛围的避难所形成鲜明对比的是,1919年起,弗吉尼亚·伍尔夫在她位于萨塞克斯罗德梅尔的蒙克之屋花园中找到了安慰。那是一座16世纪的小屋,拥有四分之三英亩的土地。伍尔夫的花园不仅成为了她创作的灵感源泉。伍尔夫写信给一位朋友说:“这里的重点是花园,这是我们心中的骄傲。”在那里度过的大部分时间里,她都在果园边缘的小屋里写作,在苹果成熟的季节,她可以听见果实从树上掉下来的声音。伍尔夫的大部分知名作品都在此完成,比如1929年《一间自己的房间》,展览展出其创作手稿,以及莫雷尔所拥有的《一间自己的房间》的初版。

1933年8月,维塔·萨克维尔-韦斯特与弗吉尼亚·伍尔夫(坐者)在户外。

伍尔夫经常拜访位于西辛赫斯特城堡的花园,花园由萨克维尔-韦斯特精心培育,正如她的丈夫、外交官兼作家哈罗德·尼科尔森(Harold Nicolson)所言,这些花园是“逃离世界”的地方,并为萨克维尔-韦斯特的诗歌创作和园艺写作提供了灵感。

邓肯·格兰特,《春天的花园小径》,1944年

伍尔夫还经常到访查尔斯顿。1916年10月,瓦妮莎·贝尔和伴侣布鲁姆斯伯里团体成员、文艺评论家邓肯·格兰特搬进了查尔斯顿农舍。这座位于萨塞克斯的农舍是她的妹妹维吉尼亚·伍尔夫和妹夫伦纳德为他们找到的,伍尔夫在给贝尔的信中写道:“它有一个迷人的花园,有一个池塘、果树和菜园,现在有些荒芜,但你可以让它变得美丽。”

瓦妮莎·贝尔在户外插花,邓肯·格兰特站在旁边,未注明日期

1918年,罗杰·弗莱(Roger Fry)为花园设计了草图,贝尔则不失时机地开始描绘它——《查尔斯顿的池塘》(The Pond at Charleston,约1916年)以简化的形式和夏末的色彩呈现。挂在它旁边的是三年后贝尔同一主题的另一幅画,这次她从房子楼上的窗户望出去,窗台上摆满了色彩斑斓的物品,红色花卉窗帘框住了景色,这暗示了贝尔、格兰特和朋友们在接下来的几年里将在那里创造的室内装饰。来自花园的切花(红色火炬花是他们的最爱)频繁出现在两人的许多画作中,模糊了室内与室外的界限。在《花园景观》(In View into a Garden,1926年)中,展示了这种室内外交融的概念,创造出镜像般的空间。这座房子也是布鲁姆斯伯里团体的聚集地,是实验性思维、艺术、园艺和写作的中心。

瓦妮莎·贝尔,《查尔斯顿的池塘》,约1916年,据信这是瓦妮莎·贝尔创作的第一幅查尔斯顿花园。

瓦妮莎·贝尔,《花园景观》,1926年

展览将这些花园视为“她们自己的房间”,这在伍尔夫的例子中尤为明显。她珍惜那些“无话可说”的日子,可以“闻到红玫瑰的香气……轻轻地穿过草坪……点燃一支烟,把稿纸放在膝上,然后像潜水员一样,小心翼翼地潜入我昨天写的最后一句话。”尽管伦纳德是更为积极的园丁,但弗吉尼亚发现在花坛里工作是一种疗愈,每次除完草,“指甲里都带着巧克力色的泥土”。然而,这些并不够。策展人克劳迪娅·托宾(Claudia Tobin)提醒我们,伍尔夫在1941年去世前日记的最后一句话是:“伦纳德正在修剪杜鹃花。”

瓦妮莎·贝尔,《蒙克之屋的花园,》, 1947年

当伍尔夫夫妇搬到蒙克之屋时,弗吉尼亚曾向她的朋友维塔·萨克维尔-韦斯特寻求建议。萨克维尔-韦斯特的回应是:“你不可能在萨塞克斯的四分之一英亩土地上重现凡尔赛宫。”当然,她是“园艺波西米亚”展览四位这些女性中的园艺专家——这里展示了刻有她名字缩写的园艺工具(以及她那只看起来非常强悍的手的青铜雕塑)。

如果说战争给这些花园投下了阴影,那么在肯特郡的西辛赫斯特花园中影响最为直接。展览中展出了萨克维尔-韦斯特的书籍、诗作选集以及她“乡村笔记”专栏的文章,她在战争期间继续撰写该专栏。1938年秋天,战争几乎触手可及,她记录了在果实累累的果园中挖战壕的情景。后来,坦克碾过了树林,而她写作的伊丽莎白时代塔楼被士兵们用作了观察哨所。

即使没有战争,在布鲁姆斯伯里团体的世界里,天堂里也有蛇,大丽花丛中暗藏匕首。展览只是暗示了莫雷尔的慷慨是如何被恶意的流言蜚语(传记作家利顿·斯特雷奇是糟糕的罪魁祸首之一)或不友好的文学描绘所回报的。1923年6月的一次拜访后,伍尔夫揶揄莫雷尔在招待一位“衣衫褴褛的女刺绣师”时表现出的善意,称之为典型的奥托琳“恐怖”(她实际上指的是制作了展览中展出的那幅光亮刺绣的斯托尔)。

奥托琳·莫雷尔在加辛顿庄园设计的生机勃勃的花园灵感来自意大利的卡波尼别墅。

莫雷尔显然对伍尔夫心存敬畏,从她在加尔辛顿庄园拍摄的众多伍尔夫的照片中可以看出。莫雷尔在镜头后面看起来像是安迪·沃霍尔式的人物,她身边名流聚集,但她却并不自信,并倾向于展示自己的古怪个性。在这次展览中展示的四个花园中,加尔辛顿是唯一一个不对公众开放的——这也使得在展览中,可以一瞥其风貌以及莫雷尔夫人那双色彩艳丽的俄式靴子更加珍贵。

展览将持续至9月29日;本文编译自《阿波罗杂志》“布鲁姆斯伯里团体的花园”和展览网站。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号